Tuesday, February 06, 2007

Monday, December 18, 2006

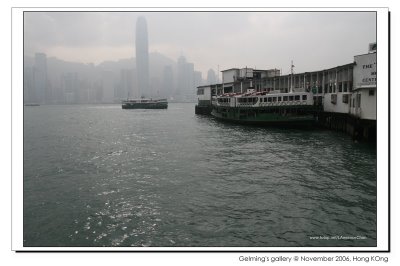

天星之二 -- 記憶和將來不是商品

據報:房屋及規劃地政局常任秘書長劉吳惠蘭表示,已保留了天星鐘樓的鐘面,並透過三維技術作紀錄,有機會在中環新海濱重建舊天星碼頭的鐘樓,亦可重現鐘聲。

這是荒繆絕輪的。

首先,天星不單是一個建築實體,它是負載著我們幾代人的記憶和將來(從反天星加價運動以致一般人的日常生活—包括天星作為人們日常上下班和消閑的交通工具—在到現在的保衛天星行動)。對於我這個在港島長大的人來說,天星和皇后碼頭一帶是差不多每星期都會到的地方,在這三十多年間伴隨我成長的記憶的載體的建築物、街道和店舖中,好多都俏俏地消失。尤其在我搬進了新界以後,每一次到對面海都使我有種陌生的感覺。從前那些街、那些店舖、那些大廈都讓路給我不認識的龐然巨物,以前可以隨便走進去逛去發挖的地方,現在都變成了舒適但沒驚喜的商場/景點,就連我老媽所住的那區都變成了商業區,街道的節奏和面貌都使我很不舒服。我並非反對「發展」,我反對的是現在香港那種單一的發展:簡單的說是罔顧市民物質和生活空間、以為大財團利益為藍本的發展。保留屬於自己的東西是天經地義的,我們好應該深思「發展」的內容和目的,發展是為誰做。

因此,把天星的殘骸搬到所謂海濱長廊和原地保留天星根本是風馬牛不相及的事情。加上政府近日的種種表現(所使用的暴力、前後矛盾—例如騙說已充分諮詢、又忽然說鐘面會保留並利用高科技重新修復豎立等等),我更覺得我的記憶和我的小女兒將來的記憶不但已遭粗暴地奪去。政府更厚顏無恥地以為,把一個放在崔燦的遊客區供人凝視的屍體當做紀念碑般給人膜拜,便可以蒙混過關。政府所做的正如其他的種種「舊區重建」大計一樣,以貪婪的目標極速把我們一代一代人的記憶洗掉,同時把種種集體生活的產物消滅。

雖然鐘樓已拆,但原地保留天星碼頭仍然是必須的。因為,這可以提醒大家,政府確確實實正在粗暴地消滅我們的記憶,惟單一商業利益而圖;這也可提醒大家這場政治事件是香港人民力量的見證,民間力量是越來月壯大的,正如梁文道所言(1) ,政府在這次件中已是大輸家。留下殘破的天星正好對照政府(打算)在海濱長廊豎立的鐘樓殘骸的虛偽和不道德,使我們可以教育下一代天星所蘊含的歷史政治意義和盛載的種種集體記憶。

補充資料 : 復修天星.保衛皇后.人民規劃大會

(1) 見都市日報二零零六年十二月十八日副刊〈兵器譜〉

這是荒繆絕輪的。

首先,天星不單是一個建築實體,它是負載著我們幾代人的記憶和將來(從反天星加價運動以致一般人的日常生活—包括天星作為人們日常上下班和消閑的交通工具—在到現在的保衛天星行動)。對於我這個在港島長大的人來說,天星和皇后碼頭一帶是差不多每星期都會到的地方,在這三十多年間伴隨我成長的記憶的載體的建築物、街道和店舖中,好多都俏俏地消失。尤其在我搬進了新界以後,每一次到對面海都使我有種陌生的感覺。從前那些街、那些店舖、那些大廈都讓路給我不認識的龐然巨物,以前可以隨便走進去逛去發挖的地方,現在都變成了舒適但沒驚喜的商場/景點,就連我老媽所住的那區都變成了商業區,街道的節奏和面貌都使我很不舒服。我並非反對「發展」,我反對的是現在香港那種單一的發展:簡單的說是罔顧市民物質和生活空間、以為大財團利益為藍本的發展。保留屬於自己的東西是天經地義的,我們好應該深思「發展」的內容和目的,發展是為誰做。

因此,把天星的殘骸搬到所謂海濱長廊和原地保留天星根本是風馬牛不相及的事情。加上政府近日的種種表現(所使用的暴力、前後矛盾—例如騙說已充分諮詢、又忽然說鐘面會保留並利用高科技重新修復豎立等等),我更覺得我的記憶和我的小女兒將來的記憶不但已遭粗暴地奪去。政府更厚顏無恥地以為,把一個放在崔燦的遊客區供人凝視的屍體當做紀念碑般給人膜拜,便可以蒙混過關。政府所做的正如其他的種種「舊區重建」大計一樣,以貪婪的目標極速把我們一代一代人的記憶洗掉,同時把種種集體生活的產物消滅。

雖然鐘樓已拆,但原地保留天星碼頭仍然是必須的。因為,這可以提醒大家,政府確確實實正在粗暴地消滅我們的記憶,惟單一商業利益而圖;這也可提醒大家這場政治事件是香港人民力量的見證,民間力量是越來月壯大的,正如梁文道所言(1) ,政府在這次件中已是大輸家。留下殘破的天星正好對照政府(打算)在海濱長廊豎立的鐘樓殘骸的虛偽和不道德,使我們可以教育下一代天星所蘊含的歷史政治意義和盛載的種種集體記憶。

補充資料 : 復修天星.保衛皇后.人民規劃大會

(1) 見都市日報二零零六年十二月十八日副刊〈兵器譜〉

Wednesday, December 13, 2006

保衛天星--保衛的不只是記憶還有將來

有沒有在那最後一天到天星碼頭?我以前經常到那裡—望海、散步、休息和享受坐船過海的寧逸。還有跟你拍拖的多少次船程。

知不知道,連日來在中環這個香港(價值)的心臟地正上演著一齣爭權運動。保留並非是抱殘守舊,而是對回憶—一個城市的個人和集體回憶的一種堅持,同時更是對強權的不滿和對將來的捍衛,對下一代的承擔!

建築物會變舊,人也會老,百年樹木。伴隨一代又一代人生老病死的建築是城市的有機體,不是死物。那裡載負了生命,我們生病的時候會設法醫治,難道建築殘舊就不需要醫治嗎?況且,它們可能只是傷風感冒呢!難道我們是那麼無情?還是我們/他們實在過分目光淺窄,只擁抱中環價值?難道中環就是容不下記憶?容不下那古老鐘聲所帶出的緩慢節奏?

所以,難道還不明白,越多使用暴力,越代表沒有民意基礎,越代表做的沒有理據。

Wednesday, November 29, 2006

[轉貼] 為了確認那不再可能實現的美麗圖景

轉貼自獨立媒體

為了確認那不再可能實現的美麗圖景

梁文道

為了確認那不再可能實現的美麗圖景

董啓章梁文道

如果看報紙的報道,大家或許會以為灣仔利東街的居民抗爭運動業已告終,市區重建局終於排除萬難,取得了全部業權,可以開始著手拆樓,準備轉手出售。事實上,整場運動的核心「H15關注組」仍然沒有泄氣,他們仍在等待他們的規劃方案在城規會12月6日上訴審議的結果。你可以說這次上訴的結果根本沒有任何實際意義,因為所有街坊都已同意出售業權,就算城規會最後認可了街坊的規劃案,那也是個無法實現的夢想了。然而,正是「夢想」二字依然保有它的神聖價值,街坊都想要證明的,就是曾經有這麼一個夢想可以成真;他們想要證明的,就是市區重建局錯了。但是在市建局多年來的公關經營與香港主流社會中「親發展」的意識形態影響下,大部分市民在重建案例中得到的印象卻恰好相反:錯的是一兩個「阻住地球轉」的街坊,而不是以「更新市容」為己任的市建局。那一兩個面目模糊的街坊,他們想要什麼,他們又說了些什麼,很容易就被淹沒在市建局派發的精美海報與措辭動人的宣傳稿中,難以辨認。在利東街規劃案裏其中一把堅定但是溫雅的微弱聲音就是甘太,最後一個被迫售出業權的業主。她在辦公室門外出現的時候,臉色蒼白,高瘦的個子走起路來有點前傾,一晃一晃。我們看過利東街重建始末的錄影帶,3年前的甘太精神飽滿,1年前的甘太為了重建的事瘦了30磅。眼前的甘太的身體和精神狀况之惡劣,讓人大吃一驚。她剛才在大廈入口大堂差點暈倒,訪問後還要去看醫生。但甘太依然是那麼的溫文,氣若游絲地提出上訴的材料。2005年2月,由居民組成的「H15關注組」在熱心的專業人士的協助下,向城規會提交了利東街發展的規劃方案。這是全港破天荒的由下而上,由居民創造的重建方案。當中包含利東街部分樓宇的保存、居民原地安置,以及保存喜帖印刷行業和社區網絡的具體安排。同年3月和7月,方案被城規會兩度否決,理由是技術上有困難。可是,城規會卻認同方案的目標和意向,也即「以人為本」和「保留社區網絡」。街坊認為,既然城規會完全認同方案的目標和意念,就不應該只以技術問題全盤拒絕。後來這個方案還在香港規劃師的比賽中獲得銀獎,證明了它的專業水平。這次向城規上訴委員會上訴,為的就是再次申述方案的內容,作出更深入的闡釋,讓方案得到公平的裁決。可笑的是,最近許多報道都說市建局將採納「H15關注組」提出的「啞鈴」重建方案,予人一個市建局從善如流的印象。我們以前曾在此多次論述,近年香港保留文物與地標之風漸盛,使得市建局等手握市區建築重建大權的機構也不敢隨便違逆潮流。但是他們往往魚目混珠地提出一些所謂「重現昔日小區風貌」的說法,試圖掩人耳目,令人以為他們真的很尊重「市區重建策略」裏明列的「保存社區網絡」等基本目標。其實市建局的真正做法是拆除利東街現有建築,遷走所有居民,然後在硬件設計上仿造出一條「有味道」的新街道。他們保存的壓根不是什麼社區網絡,而是一種硬體為主的社區幻象,一種吸引中產新住客新買家的賣點。且聽另一位利東街老街坊釗哥的說法。釗哥在城規會的上訴審議中負責講述利東街建築的歷史和文化價值,以及舊唐樓如何跟新建築融合。他說,灣仔是香港史最悠久的區域之一,見證了香港的城市發展。利東街經過幾次內部重建,發展出一致的6層樓高的建築,天台相連,居民關係親密,整條街可以說是一項文化遺產。「街坊互相認識、關懷,有安全感,有歸屬感,人情味濃厚。近年談的社會和諧,本來就存在。而利東街的喜帖行業,是民間自發生成的,也即是現在常常說的本土經濟的代表作。市建局不考慮這些價值,完全是以推倒的方式,沒有花心思去保存。這次上訴,為的也不單是利東街本身。市區重建將會是香港未來幾十年的主要問題。以地產主導重建,是有問題的。重建不應只是讓地產商增長財富的機會。」甘太和釗哥反對的不是重建,而是重建的手法與缺乏選擇。甘太說:「現在香港做重建,只有一種方法,那就是用錢解決問題。但最重要的其實是街坊的意向有沒有得到尊重。如果對居住地有感情,不是錢可以取代的。除了錢之外,可不可以提供另類選擇?」釗哥則說:「市建局用不平均的價錢進行收購,又設置所謂保密協議,是用金錢分化街坊。鄰里關係被破壞,人與人互信出現問題,互相不敢再溝通,陷入痛苦狀態,結果變成陌路人。」置業安居幾乎是每個香港人的夢想,尊重私有產權和處置它的自由也是所有香港人的信條。可是許多言必稱市場經濟的專欄作者在論及重建問題的時候,卻從不質疑何以獲得政府注資100億,可以免補地價的市建局能夠動用土地收回條例去強制收樓;反而嘲笑不願搬離的居民只是想謀求「個人利益」(奇怪,這難道不是市場經濟假設的人性本質嗎?)。市建局擁有這麼好的條件,服務的難道不是舊區居民的意願,卻是地產商的利益嗎?當大家高高興興地把畢生積蓄放在一個物業上,以為自此安樂的時候,又有沒有想過有一天或許要被迫賣出,搬到自己未必喜歡的地方終老呢?甘太還指出:「佔用情况經常被錯估,所謂業主唯一居所的界定也是市建局自訂的政策。」為什麼要被收回的物業不是唯一居所的話就要接受低於市價的賠償呢?在遊戲規則幾乎都是市建局自己制訂自己詮釋的情形下,有不少街坊都只能被迫離開。幾年下來,一直和龐大公權力對抗的甘太可說是心身俱疲:「被圈中重建,其實好悲哀、無奈、被動。我覺得自己好渺小,對自己的前景沒有把握。我們一直強調,每一戶每一個人也有自己選擇的權利。對於那些想搬走的人,我當然替他們高興,但對於想安安穩穩地原區生活下去的人,卻完全沒有出路,這過程令人傷感。重建的日子不是輕易捱過的,一日也嫌多。而事實上,並不是沒有其他可能的安排和選擇。」我們花這許多篇幅去訪問甘太和釗哥,就是想讓大家聽到他們的聲音;尤其是想讓市建局行政總裁林中麟聽到,與其花時間在飯桌上向傳媒中人和公關寫手解釋自己的理念,為什麼不多去幾場居民諮詢大會直接聽聽他們的想法,在他們的面前為自己的方案辯護呢?就像甘太所說的,我們籲請讀者關注未來的城規會上訴決議,是想告訴大家這裏曾經有其他的可能和選擇。是的,這曾經是一幅美麗的圖景。在我們城市的歷史中,第一次,住在同一條街上的人,一群小市民,為了創建大家的共同生活環境而努力,以理性,以智慧,以熱情,提出了屬於他們的規劃方案。我們只有盼望,這不是唯一的、最後的一次。

為了確認那不再可能實現的美麗圖景

梁文道

為了確認那不再可能實現的美麗圖景

董啓章梁文道

如果看報紙的報道,大家或許會以為灣仔利東街的居民抗爭運動業已告終,市區重建局終於排除萬難,取得了全部業權,可以開始著手拆樓,準備轉手出售。事實上,整場運動的核心「H15關注組」仍然沒有泄氣,他們仍在等待他們的規劃方案在城規會12月6日上訴審議的結果。你可以說這次上訴的結果根本沒有任何實際意義,因為所有街坊都已同意出售業權,就算城規會最後認可了街坊的規劃案,那也是個無法實現的夢想了。然而,正是「夢想」二字依然保有它的神聖價值,街坊都想要證明的,就是曾經有這麼一個夢想可以成真;他們想要證明的,就是市區重建局錯了。但是在市建局多年來的公關經營與香港主流社會中「親發展」的意識形態影響下,大部分市民在重建案例中得到的印象卻恰好相反:錯的是一兩個「阻住地球轉」的街坊,而不是以「更新市容」為己任的市建局。那一兩個面目模糊的街坊,他們想要什麼,他們又說了些什麼,很容易就被淹沒在市建局派發的精美海報與措辭動人的宣傳稿中,難以辨認。在利東街規劃案裏其中一把堅定但是溫雅的微弱聲音就是甘太,最後一個被迫售出業權的業主。她在辦公室門外出現的時候,臉色蒼白,高瘦的個子走起路來有點前傾,一晃一晃。我們看過利東街重建始末的錄影帶,3年前的甘太精神飽滿,1年前的甘太為了重建的事瘦了30磅。眼前的甘太的身體和精神狀况之惡劣,讓人大吃一驚。她剛才在大廈入口大堂差點暈倒,訪問後還要去看醫生。但甘太依然是那麼的溫文,氣若游絲地提出上訴的材料。2005年2月,由居民組成的「H15關注組」在熱心的專業人士的協助下,向城規會提交了利東街發展的規劃方案。這是全港破天荒的由下而上,由居民創造的重建方案。當中包含利東街部分樓宇的保存、居民原地安置,以及保存喜帖印刷行業和社區網絡的具體安排。同年3月和7月,方案被城規會兩度否決,理由是技術上有困難。可是,城規會卻認同方案的目標和意向,也即「以人為本」和「保留社區網絡」。街坊認為,既然城規會完全認同方案的目標和意念,就不應該只以技術問題全盤拒絕。後來這個方案還在香港規劃師的比賽中獲得銀獎,證明了它的專業水平。這次向城規上訴委員會上訴,為的就是再次申述方案的內容,作出更深入的闡釋,讓方案得到公平的裁決。可笑的是,最近許多報道都說市建局將採納「H15關注組」提出的「啞鈴」重建方案,予人一個市建局從善如流的印象。我們以前曾在此多次論述,近年香港保留文物與地標之風漸盛,使得市建局等手握市區建築重建大權的機構也不敢隨便違逆潮流。但是他們往往魚目混珠地提出一些所謂「重現昔日小區風貌」的說法,試圖掩人耳目,令人以為他們真的很尊重「市區重建策略」裏明列的「保存社區網絡」等基本目標。其實市建局的真正做法是拆除利東街現有建築,遷走所有居民,然後在硬件設計上仿造出一條「有味道」的新街道。他們保存的壓根不是什麼社區網絡,而是一種硬體為主的社區幻象,一種吸引中產新住客新買家的賣點。且聽另一位利東街老街坊釗哥的說法。釗哥在城規會的上訴審議中負責講述利東街建築的歷史和文化價值,以及舊唐樓如何跟新建築融合。他說,灣仔是香港史最悠久的區域之一,見證了香港的城市發展。利東街經過幾次內部重建,發展出一致的6層樓高的建築,天台相連,居民關係親密,整條街可以說是一項文化遺產。「街坊互相認識、關懷,有安全感,有歸屬感,人情味濃厚。近年談的社會和諧,本來就存在。而利東街的喜帖行業,是民間自發生成的,也即是現在常常說的本土經濟的代表作。市建局不考慮這些價值,完全是以推倒的方式,沒有花心思去保存。這次上訴,為的也不單是利東街本身。市區重建將會是香港未來幾十年的主要問題。以地產主導重建,是有問題的。重建不應只是讓地產商增長財富的機會。」甘太和釗哥反對的不是重建,而是重建的手法與缺乏選擇。甘太說:「現在香港做重建,只有一種方法,那就是用錢解決問題。但最重要的其實是街坊的意向有沒有得到尊重。如果對居住地有感情,不是錢可以取代的。除了錢之外,可不可以提供另類選擇?」釗哥則說:「市建局用不平均的價錢進行收購,又設置所謂保密協議,是用金錢分化街坊。鄰里關係被破壞,人與人互信出現問題,互相不敢再溝通,陷入痛苦狀態,結果變成陌路人。」置業安居幾乎是每個香港人的夢想,尊重私有產權和處置它的自由也是所有香港人的信條。可是許多言必稱市場經濟的專欄作者在論及重建問題的時候,卻從不質疑何以獲得政府注資100億,可以免補地價的市建局能夠動用土地收回條例去強制收樓;反而嘲笑不願搬離的居民只是想謀求「個人利益」(奇怪,這難道不是市場經濟假設的人性本質嗎?)。市建局擁有這麼好的條件,服務的難道不是舊區居民的意願,卻是地產商的利益嗎?當大家高高興興地把畢生積蓄放在一個物業上,以為自此安樂的時候,又有沒有想過有一天或許要被迫賣出,搬到自己未必喜歡的地方終老呢?甘太還指出:「佔用情况經常被錯估,所謂業主唯一居所的界定也是市建局自訂的政策。」為什麼要被收回的物業不是唯一居所的話就要接受低於市價的賠償呢?在遊戲規則幾乎都是市建局自己制訂自己詮釋的情形下,有不少街坊都只能被迫離開。幾年下來,一直和龐大公權力對抗的甘太可說是心身俱疲:「被圈中重建,其實好悲哀、無奈、被動。我覺得自己好渺小,對自己的前景沒有把握。我們一直強調,每一戶每一個人也有自己選擇的權利。對於那些想搬走的人,我當然替他們高興,但對於想安安穩穩地原區生活下去的人,卻完全沒有出路,這過程令人傷感。重建的日子不是輕易捱過的,一日也嫌多。而事實上,並不是沒有其他可能的安排和選擇。」我們花這許多篇幅去訪問甘太和釗哥,就是想讓大家聽到他們的聲音;尤其是想讓市建局行政總裁林中麟聽到,與其花時間在飯桌上向傳媒中人和公關寫手解釋自己的理念,為什麼不多去幾場居民諮詢大會直接聽聽他們的想法,在他們的面前為自己的方案辯護呢?就像甘太所說的,我們籲請讀者關注未來的城規會上訴決議,是想告訴大家這裏曾經有其他的可能和選擇。是的,這曾經是一幅美麗的圖景。在我們城市的歷史中,第一次,住在同一條街上的人,一群小市民,為了創建大家的共同生活環境而努力,以理性,以智慧,以熱情,提出了屬於他們的規劃方案。我們只有盼望,這不是唯一的、最後的一次。

Tuesday, November 28, 2006

慣性失憶

天星碼頭才封閉了一星期,一切很快便回復「正常」。「行船依舊爭解纜」,都市人匆匆從河道一邊趕住另一邊。情侶繼續沈醉在海風和維多利亞河的美景中,遊客繼續在找他們的路線,繼續欣賞維港景色。船程的長短、河道的寬窄對他們這些過客來說又有甚麼意義?

在那彷維多利亞式的7號瑪頭(名字被那沒感情和冷的數字取代,記憶被複製品取代,但久而久之,那還有分別嗎?)前,本地人和"來賓"都沒有分別,都沈醉在那異地情懷裏.都拼命把眼前的美景收在鏡頭裡。

還記得電視屏幕裏那些懷緬過去的感人聲調嗎?還有那些報道員和受訪的人那一剎那所表現的惋惜之情嗎?但一天後,同樣的報道員和同樣面目模糊的「市民」卻大讚新的有多好,我們要適應云云。短短幾天,我們便如常地搭船由新碼頭趕住所謂目的地,努力做完那些希冀可以趕及完成我們的什么大業。

每一次都只是一個短暫的循環。我們從甚麼都不知道到嚷著要保護到最後感到短暫的無奈和接受以至遺忘,一切都來的那麼快,那麼沒痕跡。

所以,根本問題不單是保留甚麼建築物,而是我們為甚麼每次會掉進同一惡性循環?從沙士到紅灣到保護維港和中央警署再到天星碼頭和就水警基地等等,我們都表現出驚人的失憶能力。每一次都所謂運動(這些又算得上是運動?)很快都給媒體報道消解,給約化成供人茶餘飯後消費的影像。於是,我們之後可以繼續如常的消費我門的「新景觀」,繼續想像新景點對推動本地人和外來遊客消費的幫助。在欠卻記憶和歷史感的情況下,又怎能抓緊歷史的意義,又怎能保護歷史?保護以致重構我們的集體記憶?

Monday, November 27, 2006

我們是甚麼!?

報載:

優才郎朗抵港 要學廣東話遊迪士尼

李雲迪勁忙 無暇辦手續

你知不知道,

優才郎朗抵港 要學廣東話遊迪士尼

李雲迪勁忙 無暇辦手續

你知不知道,

那邊廂也有人忙

了幾年,從希望到

失望

再到絕望,

就是成不了甚麼

「才」,沒法到香港

跟家人一起。

到底,

香港人的意義

就只剩下一張法律認可的

(銀)紙

和fame嗎?

誰是「我們」?

誰代我們決定

誰可以成為「我們」?

如果「我們」是如此不穩定,「我們」的意義又何在?

Subscribe to:

Posts (Atom)